2024年0月

バーナードソフトは、2025年1月22日(水)~24日(金)に開催される「Factory Innovation Week『スマート工場 EXPO』」に出展します。

詳細は下記をご覧ください。

「Factory Innovation Week『スマート工場 EXPO』」に出展します

バーナードソフトは、製造業の3大潮流を網羅した一大展「Factory Innovation Week」に出展します。本展は、製造の「デジタル化」を実現する「スマート工場 EXPO」、「自動化」を実現する「ロボデックス」、「脱炭素化」を実現する「製造業カーボンニュートラル展」の3展で構成されており、そのうちの「スマート工場 EXPO」に出展します。

当日は新製品嵌合音判定システム「エスカレイドボウル」、リアルタイム音監視システム「エスカレイド」の2製品を紹介します。会場では製品のデモンストレーションや導入事例などを紹介予定です。

展示会概要

日時 | 2025年1月22日(水)~24日(金)

開催場所 | 東京ビッグサイト(南ホール/東8ホール)

ブース | S33-28(南4ホール)

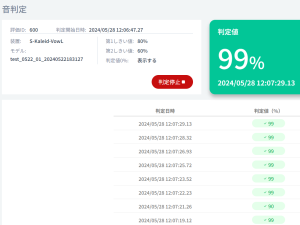

【新製品】嵌合音判定システム「エスカレイドボウル」

2024年6月発売の新製品「エスカレイドボウル」は、AIで瞬間的な音の正誤を判定するシステムです。コネクタ嵌合やプレス機などの1秒に満たない音や、開閉モーターなどの1〜2秒ごとのサイクルで動作する音の判定が可能です。

|

|

| コネクタ篏合判定 | 判定画面イメージ |

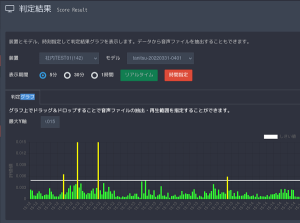

リアルタイム音監視システム「エスカレイド」

「エスカレイド」は、「音」に着目して工場や設備の異常を検知するAIシステムです。AIが機械の「いつもの音」を学習し、リアルタイムで音の監視を行い、「聞いたことがない音」(=異音)を検知します。機械の予知保全や、保守点検の省力化に活用されています。

|

|

| 集音装置 | 判定画面 |

本件に関するお問い合わせ

株式会社バーナードソフト

担当者:営業部 丹羽

電話番号:011-776-6738

お問合せはこちら

こんにちは。

今日は言語学にまつわる話をしたいと思います。

最近「ゆる言語学ラジオ」というYoutubeチャンネルをよく聞いており、

そこでサピア=ウォーフ仮説という面白い考え方に出会ったので、自分なりに深堀して調べたり考察したものをまとめました。

一番大事な結論は最後にまとめましたので、忙しい方はそこまで読み飛ばしてもらえますと幸いです。

まず最初に、サピア=ウォーフ仮説とは

「どのような言語によってでも、現実世界は正しく認識されている」

という考え方へのアンチテーゼとして提唱された仮説で、

「言語体系はその話者の世界観の形成に影響する」

という内容です。

多分、何言ってるんだこいつ、となられたと思うので、

以下に詳しく説明していきたいと思います。

さて、人は物事を言葉で表現するたびに、自然と「抽象化」を行っています。

たとえば、目の前にリンゴが1つあるとして、それを言葉で伝えようとした時のことを想像してみてください。

「果物」と言えば、それが(こたつの上で暖まっているミカンではなく)リンゴであるという情報が抜け落ちてしまいます。

「リンゴ」と言えば、今度はそのリンゴが何色か、どの品種なのかといった情報が欠落します。

さらに具体性を上げ「青リンゴ」と言っても、重さや産地などといった細かな特徴が省略されます。

つまり、言葉にする行為そのものが、伝えたい情報以外を切り捨て、抽象化する営みであると言えます。

この抽象化(伝えたい情報以外の切り捨て)の度合いが言語によって異なっており、それが人の認知のあり方にも影響を与えるという仮説があります。それが「サピア=ウォーフ仮説」です。

つまり、私たちが使う言語の性質が、物事の捉え方や考え方にまで影響を与える、ということです。

たとえば、ある言語圏では色を表す言葉が豊富で、その色彩感覚がより細やかに発達している。また、言語によって時間表現の仕方が異なり、それが時間に対する感覚や計画行動にも影響する、といった具合です。

言語の抽象度に関しては、「エスキモー語が雪に関して何百もの言葉を持つ」 といった例も分かりやすいかと思います。(やや誇張はあるようですが)

ただし、サピア=ウォーフ仮説がどこまで妥当なのかについては様々な議論があります。

言語が人の認知に影響を与えるのではなく、そもそも(その言語を用いる)人々の認知のあり方が、特定の事物を表す際の言語の抽象度を決める、

これを言い換えるのなら、言語話者たちの考え方によって、言語の体系が定まるという見方も出来ますし、

言語と認知は双方向に影響を与えるという考えが現在では主流のため、「言語が思考を完全に決定する(いわゆる強い仮説)」という論は、あまり支持されていません。

もし言語が人の考え方に影響を与えるのなら、外国語の学習をすることは、

単純に教養が上がる、アメリカ人と小粋なジョークを言い合えるようになる、といったことにとどまらず、

私たちの考え方の枠組みそのものに影響を与えるのかも知れません。

ここまで長々と書いてきましたが、結論としてはつまり、

・こたつで食べるミカンは美味しい

ということが言えると思います。

それでは皆様、良い正月を。

(担当:曇傘)

最近、札幌市外から札幌市内に引っ越しました。

人生初一人暮らしです。通勤時間が今まで約1時間だったのが20分ほどに短縮され、ウハウハです。

現在は7:00頃に起床し、8:15頃に家を出るんですが、それでも会社に着くのは8:35頃。

先日、たまたま1時間寝坊しましたが、それでも9:00には会社に着くことができました。

感動です、激・感動です。これが札幌市外に住んでいるときは、8:15に家を出て会社に着くのは9:10とかでしたので。

でも、通勤AND帰宅ラッシュがヤバいです。札幌、スゲェや……と乗るたびに慄いています。

もうこれ以上乗れません! 私、前のおじさんのリュックにカラダめり込んでますケド! ってくらいぎゅうぎゅうに人が乗り込んでくるので、涙涙です。

さて。

弊社が入っているビル入口には、ほぼ毎日と言っていいほどキッチンカーがやってきます。

その内容はキッチンカー定番の焼き鳥、クレープ、ハンバーガーだけでなく、サンドイッチ、オムライス、カレー、お蕎麦などなど。

オムライスやお蕎麦なんて、なかなかキッチンカーでは見かけませんよね。物珍しいものこそ、思わず買ってみよう食べてみよう♪ という気持ちにさせられます。

そんな感じで、結構変わったラインナップを引っ提げてかわるがわるキッチンカーがやってくるので、これらをお昼ごはんとして食べるのが最近の楽しみになっています。

(クリスマス付近はローストチキンのキッチンカーもやってくるらしい!)

おかげで、どこかのショッピングセンターの駐車場や、なにかの催し、地域のお祭りなどで知っているキッチンカーを見かけると「あらアナタこんなところにまで来てるのネ」と、なぜか勝手に親近感がわきます。

まるでしばらく見ない間に大きくなった姪っ子甥っ子に会って、感心に浸るような、そんな気分に……と言うのは大げさですね。私、姪も甥もいませんし。

キッチンカーの中でも特においしいものに出会えた時、そのキッチンカーが店舗も構えていると非常にうれしくなります。

この間やってきていたクレープ屋さんのクレープが美味しくて、すすきのの方に店舗もあるそうなので、ちょっと足を運んで行ってこようかな……なんて企んでいます。

逆に、諸事情で店舗がなくなってしまったけれど、キッチンカーでの販売に切り替えてがんばっています! というパターンもあるようです。

思わず応援したくなって、お財布持ってキッチンカーの前までレッツゴーするのは必至ですね!(?)

(ちなみに、最近のキッチンカーはキャッシュレスにも対応していて技術の進歩を感じます)

とりとめもまとまりもない内容になってしまいましたが、こういったささやかな楽しみを見つけながら働くことができるということも、恵まれた環境にいるのかなと実感するひとつのポイントになっています。

みなさんも、日々働く中で、些細なことでもよいのでなにか楽しみを見出してもらえたらと思います。

P.S. キッチンカーは12/26以降から来年の4月まで冬季休業になるそうです。さみしい。

(担当:あーみー)

誠に勝手ながら、12月28日(土)より1月5日(日)まで年末年始休業とさせていただきます。

何卒ご了承のほどお願い申し上げます。

このたび、育休を取得することになりました!

家族に新しい命が加わり、これからの大切な時間を家族とともに過ごしたいと思っています。

現在は妻の実家で里帰り出産中ですが、土日には一緒に夜勤をしています。

慣れない育児に奮闘中で、ミルクをあげたりおむつを交換したりと、

あれこれ試しても泣き止まない赤ちゃんにタジタジになることも多々あります。

(でも、可愛いです!このブログを育児日記にしたいぐらい可愛いです!)

初めての経験なので、正直ドキドキの連続ですが、

家族と協力しながら乗り越えていく中で、自分自身も成長していきたいです。

この時間を通して、家族の絆がより深まり、自分にとっても多くの学びや気づきがあると感じています。

ありがたいことに、会社や同僚があたたかく応援してくれており、安心して育休に入ることができました。

復帰後には、この経験を活かしてさらにパワーアップした自分で業務に取り組みたいと思っています。

今後とも、よろしくお願いいたします。

(担当:おむつ交換中に盛大にもよおされて、心が折れた新米)

最近自社製品のフロントエンドチームでは、ソフトウェアデリバリーパフォーマンスを改善指標として採用し始めました。

なぜソフトウェアアデリバリーパフォーマンスという指標を選択したのか、そもそも指標が必要になったのか自分自身の備忘録のために書いていこうと思います。

あくまでも個人的意見なので、参考程度にどうぞ。

きっかけ

様々な要望を品質を落とさずに迅速に対応できる開発チームを構築する必要があると感じたことがきっかけでした。

正直なところ私は、今のチームのパフォーマンスに懸念をもっていました。 今現在でも自社製品で対応したい要望タスクをすべてこなせておらず、要望はたまっていく一方です。 今後を考えると、要望対応や機能開発のスパンは短くするための取り組みが必要だと考えています。

また、開発チームメンバの入れ替わりが激しくなったり、開発チームメンバが減ったりすることを想定されるため、持続可能な開発チームの構築が急務です。 持続可能な開発チーム構築していくには、個人のマンパワーに頼るのではなく、チームでの開発フロー等の改善等を行い、メンバーの入れ替わリが発生してもチームでのパフォーマンスが大きく変化しないような環境づくりをおこなう必要があります。

しかし上記のような改善活動を行っていくにあたって定量化された指標が存在しないため、どのような問題があるのか、取り組んでいる改善案が効果があるのかを判断することができませんでした。

ソフトウェアデリバリーパフォーマンスという指標で、問題を改善していく

よってチームの開発フローの改善を行うため、ソフトウェアデリバリーパフォーマンスという指標を採用しました。

ソフトウェアデリバリーパフォーマンスは、単なる数値目標ではなく、組織の開発能力と市場競争力を直接的に反映するもので、DORA の研究によると、デリバリーパフォーマンスの高い組織は、市場変化への迅速な対応力、顧客満足度、そして製品品質において優位性を保持できることが実証されています。

DORA(DevOps Research and Assessment)の研究によると、高いデリバリーパフォーマンスを持つ組織は以下の点で優位性があると実証されています。

- 市場変化への迅速な対応が可能

- 顧客フィードバックの素早い製品への反映による競争力向上

- 顧客満足度の優位性

- サービスや商品の量の優位性

- 製品やサービスの質の優位性

- 競合他社に対する優位性

詳しくは以下参考 https://dora.dev/research/2015/

Four Keys(DORA Metrics)によるデリバリーパフォーマンスの定量化

ソフトウエアデリバリーパフォーマンスを定量化することができないと、改善行動を行うことができません。 定量化は、Four Keys(DORA Metrics)というメトリクスを用います。

Four Keys(DORA Metrics)は、以下の 4️ つで構成されています。

1. デプロイ頻度(Deployment Frequency)

- 定義:本番環境への変更をデプロイする頻度

- 意味:小規模な変更を継続的に提供する能力

2. リードタイム(Lead Time for Changes)

- 定義:コミットからデプロイまでの所要時間

- 意味:開発プロセスの効率性

3. 障害率(Change Failure Rate)

- 定義:デプロイによる障害の発生率

- 意味:変更の品質と安定性

4. 復旧時間(Time to Restore Service)

- 定義:障害発生から復旧までの時間

- 意味:障害対応の効率性

上記の指標を計測することで、計測値から問題点の特定をし、改善策を立てて、改善策の効果測定を行っていくことができるようになり、チームのパフォーマンスの改善を行っていくことができるようになります。

まとめ

ソフトウェアデリバリーパフォーマンスで、開発チームのパフォーマンスを計測することができる。

ソフトウェアデリバリーパフォーマンスは、開発して提供する速度だけではなくて、利益や業績、株価とも相関関係がある指標で、指標として信用できる。 ソフトウェアデリバリーパフォーマンスは信用できる指標なので、改善軸として改善策の検討、効果検証ができる。

FourKeys でソフトウェアデリバリーパフォーマンスを定量化できる。

(担当:ぶくぶくちゃがま)

こんにちは。冬の通勤に市電(札幌の路面電車)

皆さんは普段どんな音楽を聴きますか? ロック、J-POP、クラシック、ジャズ、

今回はその中でも特に聴く機会の多い、

〇フュージョンとは?

1960~1970年代に発生した、

かなりロックに寄ったものもあれば、

〇好きなアーティストと楽曲

おすすめしたいアーティストはたくさんいますが、

1.ブライアン・カルバートソン

フュージョンの中では代表的なアーティストの1人(ピアニスト)

- Get It On

- Do You Really Love Me?

- レッツ・ゲット・スターテッド

2.ジェフ・ローバー

キーボーディスト。個人的にはこの人が一番好きです。

聴くだけでとても晴れやかな気分になり、

〇好きな曲

- ポイント・ヴィーナス

- レイン・ソング

- Bring It On

この3曲、全て私が生まれる前にリリースされた曲ですが、

3.マーカス・ミラー

ベーシスト。 スラップベースの代表といえばやはりこの人。 自分もベースを弾くのでいつかこの人並みに弾けるのが夢です。

- Run for Cover(正確にはこの人の曲じゃない)

- BLAST

- POWER

番外編 ロバート・グラスパー

ジャズピアニスト。この人はフュージョンというよりジャズ×R&

ジャズにR&

彼が奏でるあまりにも美しいピアノの旋律に、

〇好きな曲

- ソー・ビューティフル

- ベター・ザン・アイ・イマジンド

- To You

- ブラック・スーパーヒーロー

こうやって語って見ると、

P.S.

ちなみにイヤホンはHUAWEI FreeBuds Pro2を愛用しています。

(担当:低音)

先日Nintendo Switchのゲーム、フィットボクシング2を購入しました。

数か月間、ほしいな…とは思っていたのですが、今までYouTubeの筋トレ動画等、全く続かないタイプだったので買わずに我慢していました。

が、「通勤以外の運動があまりにも少ない!」「インドア派で家から出たくないけど運動したい!」ということで、ついに購入に至りました。

今のところ8日連続で続けられています!(開発ブログ投稿までの期間で連続記録途切れました。また頑張ります。)

最初は弱々しかったパンチが少し強そうなパンチになった気がします。

さらに、続けているとパンチ以外の動きも追加されてなかなか疲れます。

始めて5日間くらいは体のどこかしらが重めの筋肉痛になってました。

意外と体全体を動かすので、10分でもかなり暑くなります。

毎年11月は、寒いけどストーブなしで過ごしたい…!と思っているので、今年はフィットボクシングで温まって乗り越えられるとうれしいです。

(担当:ぴ)

お久しぶりです。前回のプロジェクターについて書いた記事から1年ぶりになります。

1年ぶりでネタどうしようと思っていましたが、つい最近iPhoneを新調したのでそれについて書こうと思います。

私は入社時にiPhoneSE2(2020年発売)を購入し約3年半ほど愛用していました。

手に収まるサイズでホームボタンがついているタイプなのでコロナ禍でもTouchIDでマスクを外す必要もなかったので気に入っていました。(購入して1年後にはiOSのアップデートでマスク有でもFaceIDが使えるようになりましたが…)

そんな気に入っていたiPhoneSE2ですが2024年に入ったころから、バッテリーの消費量だったり空きメモリの少なさが目立って来てストレスなく使えるものではなくなってきてました。

具体的な事象としては以下のようなものです

・朝、充電100%で出発。音楽を聴きながら(サブスク登録してストリーミングで聞く)通勤する。出社の段階で既に50%を切る(泣)

・複数のアプリを起動している状態で、別アプリから別アプリへ切り替えるときにアプリを開くとアプリが再起動… (泣)

こんな感じでまともに使える状態でなかったので、iPhene16が出た9月に意を決し、機種変更することにしました。

選ばれたのはiPhone16 Pro!

予約開始時に少し出遅れて開始から50分後に予約が完了!

届くまでの数週間、iPhoneSE2がメイン使いではなくなると思うと少し寂しいと感じつつも、数年ぶりの新端末にわくわくでした。

そして発売日から1週間ほど遅れはしましたがiPhone16 Proが到着!

私はahamoを契約していたため、店舗での手続きとかが必要なくsimカードの入れ替えだけで使える状態でした。

いざ、SE2からsimを切り替えて起動。初期設定をササッと終わらせ、使用開始です。

SE2と比べた場合の画面の大きさやきれいなディスプレイ、3つの大きなレンズなどに違和感を感じながらもテンションはかなり上がっていました。

ここで私が数週間使って感じたSE2から変えてよかった点、SE2の方がよかった点を以下にまとめます(個人の意見ですので文句は受け付けません)

SE2から変えてよかった点(現時点)

・充電速度が速い

・ライトニングケーブルからtypeCケーブルになったことでケーブルに縛られなくなった

・カメラの性能が段違い(SE2のころからうらやましいと思っていた0.5倍ズームがやっと使えます)

・RAMが3GBから8GBになったことでカクついていたアプリがサクサク動くようになった

・バッテリーの持ちがかなり良くなった(新品だから)

SE2の方がよかった点(現時点)

・片手で画面の端に指が届く

・ホームボタンがあるから画面の上下がわかりやすい

・マナーモードが物理的にスイッチで行うため、視覚的にも感触的にも分かりやすかった

まだ使い始めて日が浅いのでSE2のほうが良かった点がいくつかありますが、そこも上書きできるくらいiPhone16 Pro使い倒してあげたいです。

長々と書きましたが結論としては変えてよかったです!

今後は2年おきに変えていくことになると思うのでその時にまた書けたらなと思います。

それではまたどこかでお会いしましょう。

(担当:なまはげの民)